|

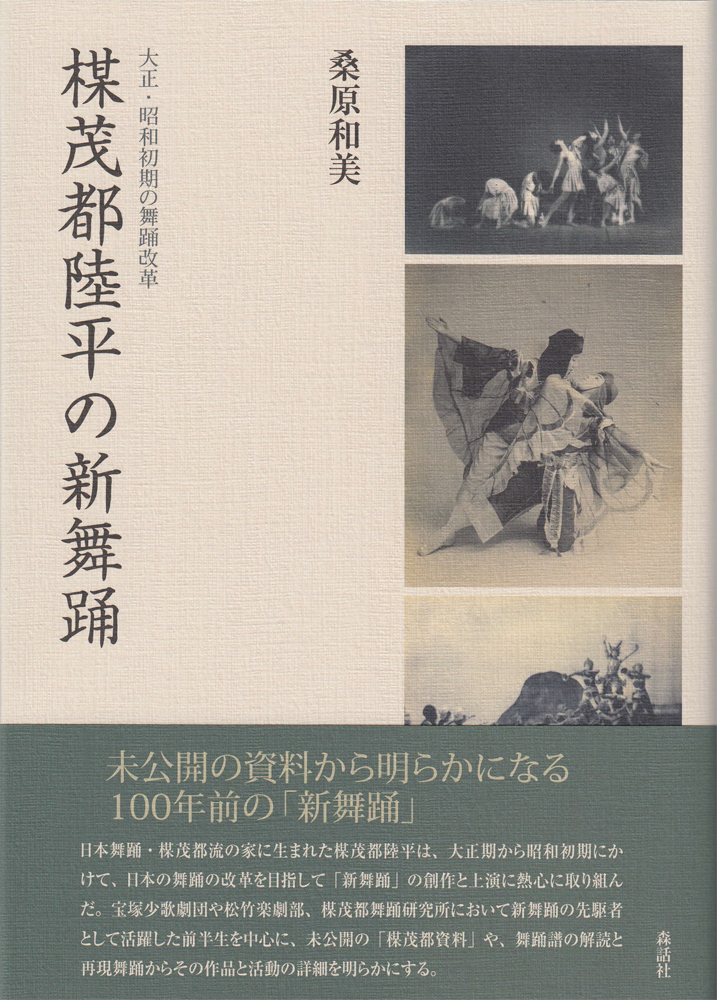

未公開の資料から明らかになる100年前の「新舞踊」 楳茂都陸平の新舞踊──大正・昭和初期の舞踊改革 桑原和美[著] 2025年10月刊行 日本舞踊・楳茂都流の家に生まれた楳茂都陸平は、大正期から昭和初期にかけて、日本の舞踊の改革を目指して「新舞踊」の創作と上演に熱心に取り組んだ。宝塚少女歌劇団や松竹楽劇部、楳茂都舞踊研究所において新舞踊の先駆者として活躍した前半生を中心に、未公開の「楳茂都資料」や、舞踊譜の解読と再現舞踊からその作品と活動の詳細を明らかにする。 |

|

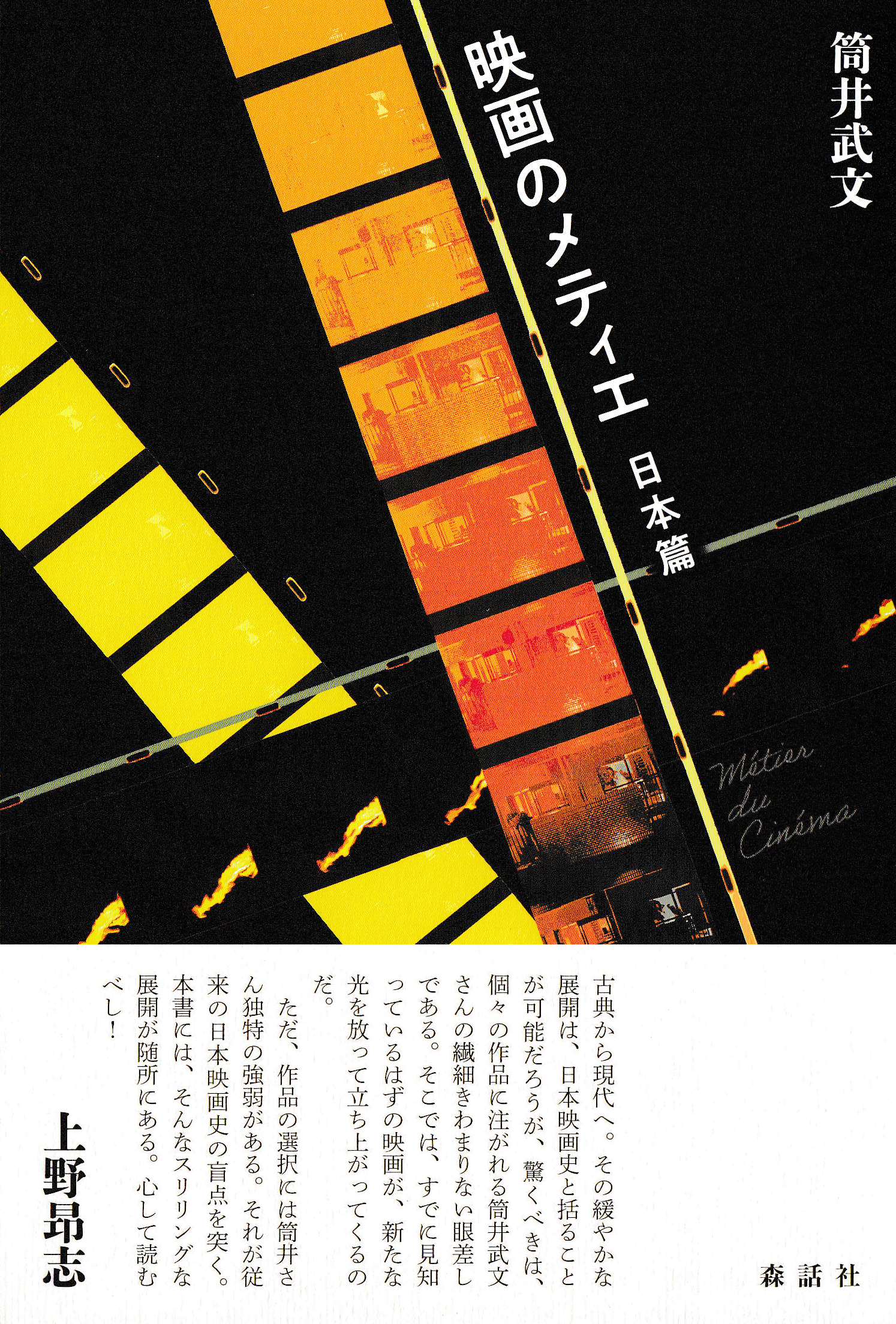

好評の「欧米篇」に続く「日本篇」。 従来の日本映画史の盲点を突く。 映画のメティエ 日本篇 筒井武文[著] 2025年7月刊行 2025年3月に刊行された好評の「欧米篇」に続く「日本篇」。溝口、小津などの古典映画から現代映画へと視点を移しながら、個々の映画に注がれる繊細な眼差しが、新たな日本映画史の流れを形づくる。「欧米篇」同様、多彩な映画論が躍動する。 |

|

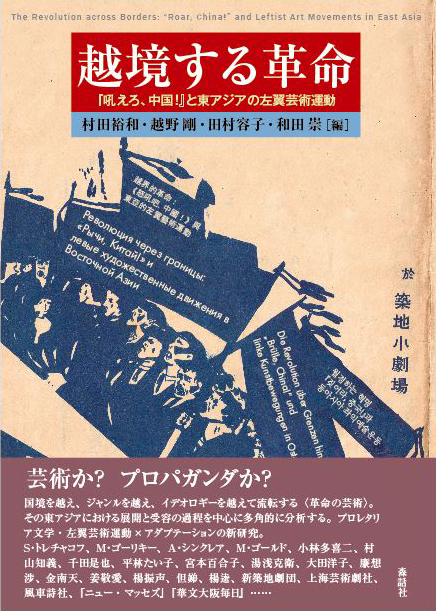

芸術か? プロパガンダか? 越境する革命──『吼えろ、中国!』と東アジアの左翼芸術運動 村田 裕和・越野 剛・田村 容子・和田 崇[編] 2025年4月刊行 国境を越え、ジャンルを越え、イデオロギーを越えて流転する〈革命の芸術〉。その東アジアにおける展開と受容の過程を中心に多角的に分析する。プロレタリア文学・左翼芸術運動×アダプテーションの新研究。 S・トレチャコフ、M・ゴーリキー、A・シンクレア、M・ゴールド、小林多喜二、村山知義、千田是也、平林たい子、宮本百合子、湯浅克衛、大田洋子、廉想渉、金南天、姜敬愛、楊振声、但ディー、楊逵、新築地劇団、上海芸術劇社、風車詩社、『ニュー・マッセズ』、『華文大阪毎日』…… |

|

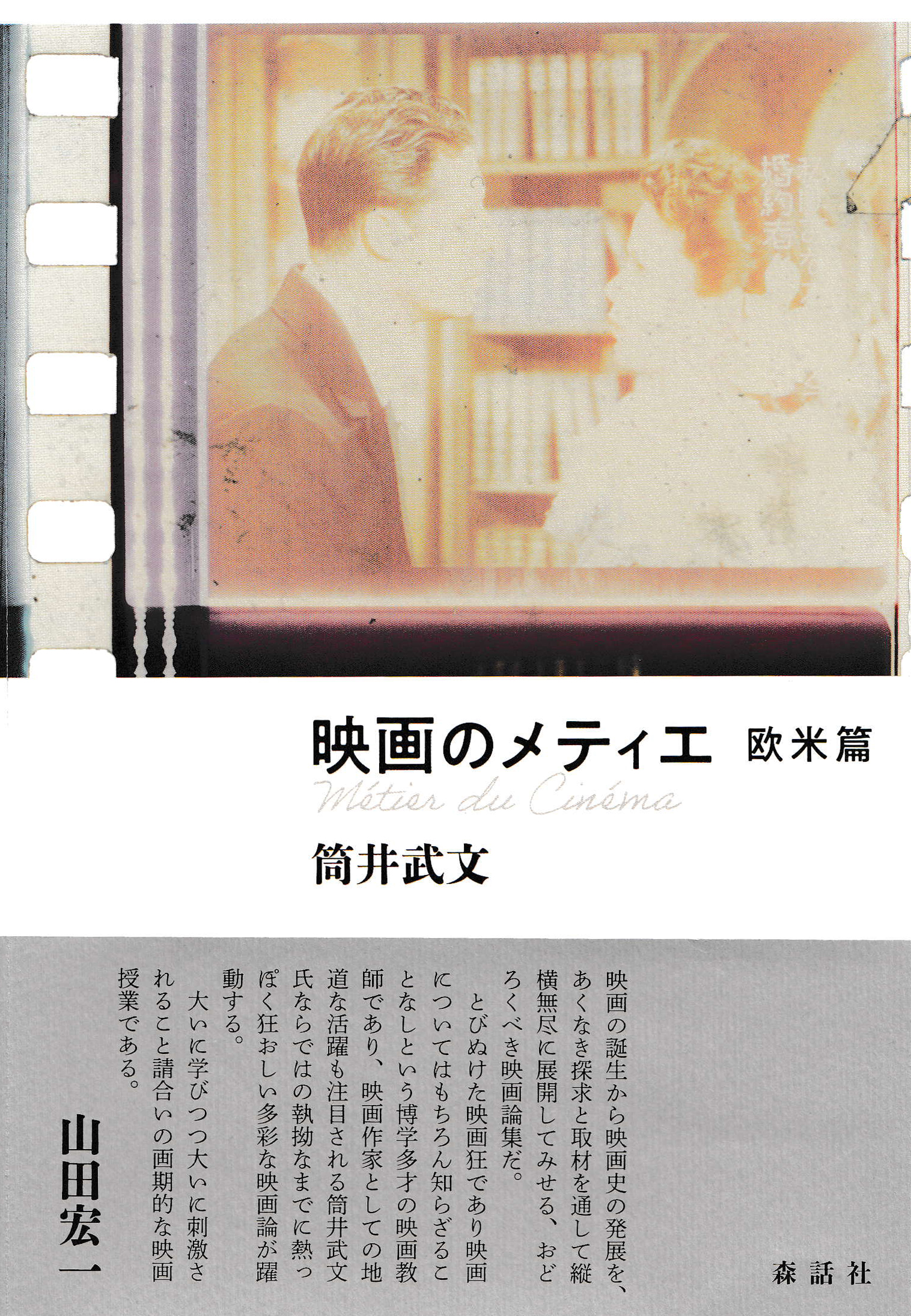

映画史の流れに沿った圧倒的な映画論 映画のメティエ 欧米篇 筒井武文[著] 2025年3月刊行 映画の誕生から映画史の発展を、あくなき探求と取材を通して縦横無尽に展開。とびぬけた映画狂であり、映画については知らざることなしという博学多才、同時に映画監督でもある著者の多彩な映画論が躍動する、初の著作にして力作。 |

|

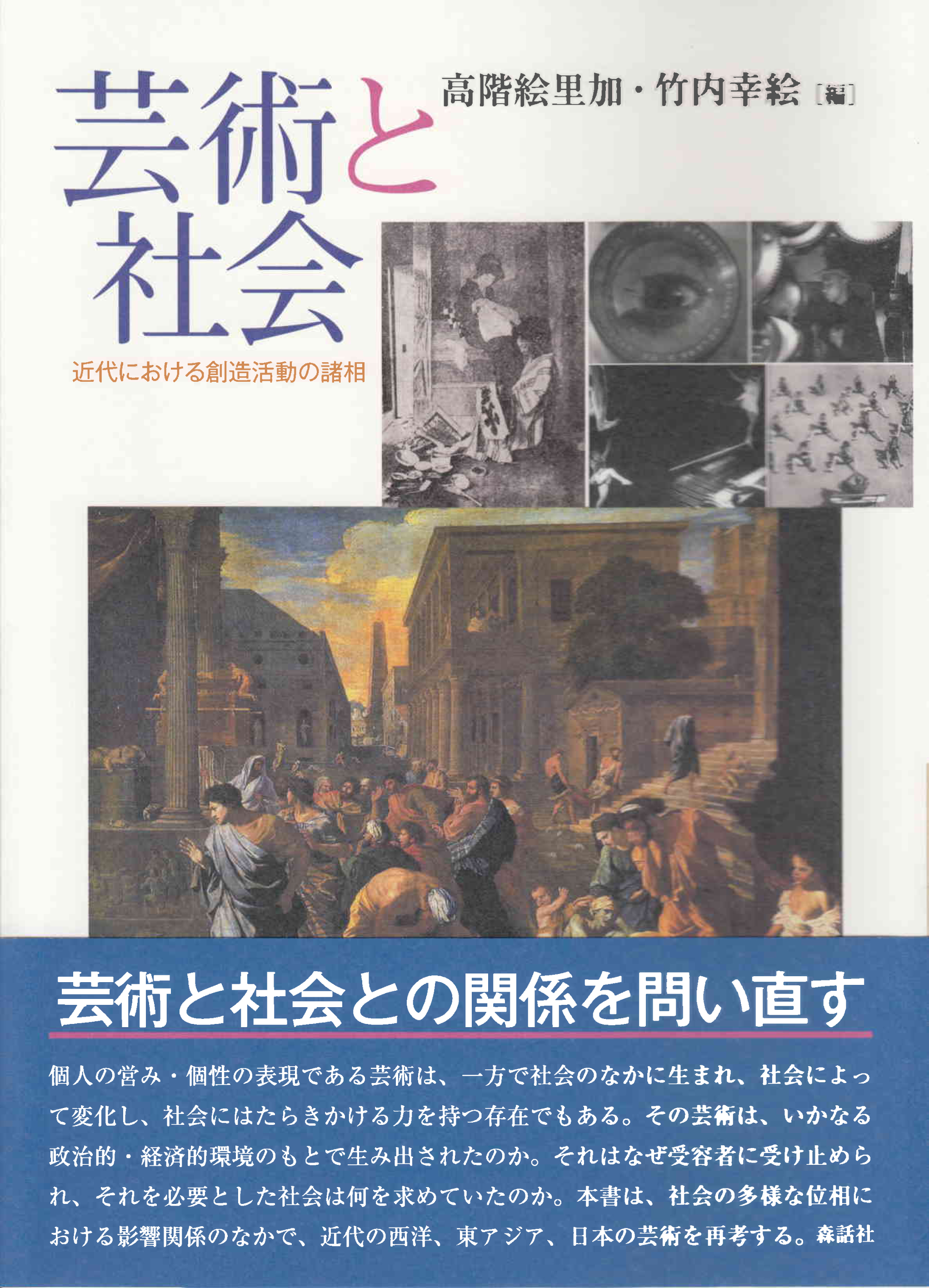

芸術と社会との関係を問い直す 芸術と社会 高階絵里加・竹内幸絵[編] 2025年1月刊行 個人の営み・個性の表現である芸術は、一方で社会のなかに生まれ、社会によって変化し、社会にはたらきかける力を持つ存在でもある。その芸術は、いかなる政治的・経済的環境のもとで生み出されたのか。それはなぜ受容者に受け止められ、それを必要とした社会は何を求めていたのか。 本書は、社会の多様な位相における影響関係のなかで、近代の西洋、東アジア、日本の芸術を再考する。 |

|

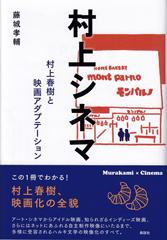

この1冊でわかる!村上春樹、映像化の全貌 村上シネマ 藤城孝輔[著] 2024年12月刊行 アートシネマからアイドル映画、知られざるインディーズ映画、さらにはネットにあふれる自主制作映像にいたるまで、あらゆる村上春樹作品の映像アダプテーションを網羅し分析した、ハルキスト必携の1冊。多様に受容されるハルキ文学の映像化のすべて。 |

|

新しく、鮮明に浮かび上がる<読み> 「伊豆の踊子」論 現実と創造の境域 田村嘉勝[著] 2024年10月刊行 何度も教科書に掲載され、映画化も繰り返されてきた川端康成の「伊豆の踊子」。 日本人にとってもっとも馴染みある文学作品のひとつであるが、その成立過程などはいまだ未知の領域を残す──。 本書では、小説「伊豆の踊子」を形成する要素を複合的に検討し、新たな「伊豆の踊子」論を浮かび上がらせる。 |

|

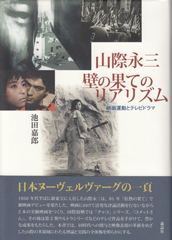

日本ヌーヴェルヴァーグの一頁 山際永三 壁の果てのリアリズム 池田嘉郎[著] 2024年10月刊行 1950年代半ばに新東宝に入社した山際永三は、61年『狂熱の果て』で劇映画デビューを果たした。 映画に向けて活発な評論活動を行ないながら2本の実験映画をつくり、国際放映では「チャコ」シリーズ、『コメットさん』、その後は第2期ウルトラシリーズなどのテレビ作品を手がけて、豊かな成果をもたらした。 本書では、同時代への関与と映像表現の革新をめざした山際の多領域にわたる理論と実践の全体像を明らかにする。 |

|

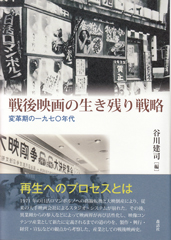

再生へのプロセスとは 戦後映画の生き残り戦略 谷川建司[編] 1971年の日活ロマンポルノへの路線転換と大映倒産により、従来の大手映画会社によるスタジオ・システムが崩れた。 その後、異業種からの参入などによって映画界が再び活性化し、映像コンテンツ産業として新たに定義されるまでの道のりを、製作・興行・経営・宣伝などの観点から考察した、産業としての戦後映画史。 |

|

さらに広がる書芸術の世界 〈令和6年度(第75回)芸術選奨文部科学大臣新人賞:評論部門〉 いびつな「書の美」 林淳[著] 近代書の二大潮流である「革新派」と「伝統派」。 注目を浴び手厚い研究がされる「革新派」の一方で、等閑視されつづける「伝統派」。このいびつな構造の背景には、近代以降の日本で評価されてきた「書の美」の偏りがある──。 本書では、伝統と革新という、書の持つ両端の芸術性を同時に描き出し、近現代の日本書道史をより広い視野から俯瞰するとともに、見過ごされてきた「伝統派」の実像に迫り、「書の美」の新しい地盤を開拓する。 |

|

表現として読む柳田國男 語りかける柳田國男 宮崎靖士[著] 柳田國男のテキストを表現や構成の特徴から検討し、時代状況を背景にした読み手や現実へのはたらきかけを明らかにする。 著作内容と時代状況、読み手が関わり合う場として、柳田の論説には何がどのように書かれているのだろうか。 |

|

娯楽と国策のはざまで 戦時下の演劇 神山彰[編] 戦時中、国家と庶民とが求めた演劇の共有点と差異とは何だろうか。国策と娯楽の間に見いだされる庶民の欲望、統制・検閲の建前と現実。 本書では、広いジャンルで「国策劇」が作られ、移動演劇や慰問公演が行われた国内の状況、そこから排除されたもの、さらに外地や軍隊・収容所での演劇など、これまで語られること少なく、あるいは個別的に語られてきた「戦時下の演劇」を包括的・横断的に検討する。 |

![映画人が語る 日本映画史の舞台裏[構造変革編]](img/179-8.jpg) |

日本映画のサバイバル物語 映画人が語る 日本映画史の舞台裏[構造変革編] 谷川建司[編] 1960年代からのテレビの普及とともに日本映画の興行収入が落ち込み、従来の大手5社体制とスタジオシムテムが崩れはじめた。 それまでの黄金期からの急激な変化に、映画人たちはどのように対応しながら今日まで映画界を支えてきたのか。 ──プロデューサー、監督、撮影、編集、宣伝、女優、そして映写技師、広告図案制作、アーキビストまで、映画の仕事に携わってきた14名へのインタビューによって、日本映画が直面した構造変革期の実像を浮き彫りにする。 |

|

書が書であるために 「書」の近代 柳田さやか[著] 明治初期に翻訳語としての「美術」が誕生し、西洋的な美術観が導入されると、東洋において一体的な概念であった「書画」は「書」と「絵画」に分離し、書は美術の境界に位置付けられていく──。 その後、近代日本において書はどのように評価されてきたのか。 書道界の動向と理論、博物館、展覧会、出版、教育の諸制度より、書がいかに在ったのかを丹念に検証し、旧態の「美術史」を再編する。 |

|

西部劇を知らずにアメリカは語れない フロンティアをこえて 川本徹[著] かつて「アメリカ神話」を形づくってきた古典的な西部劇は、今日ではつくられることは少ない。 しかし現代では、SFやロード・ムーヴィー、アニメーション、ミステリ、さらにダイナソー・ウェスタン、国境をこえるウェスタンなど、テーマや領域、方法が拡大し、多様化している。 現代アメリカ文化の基層を照らし出す新たなウェスタン映画論。 |

|

横浜スカーフとたどる戦後日本 デザイン至上主義の世紀 門田園子[著] 1950-60年代に世界のシェア80%、70年代に国内のシェア90%を占めていた「横浜スカーフ」。 服飾としてのみならず、観光土産やイベント向け、広告・宣伝用、国家や民族を表象した柄など、多種多様な用途とデザインのスカーフが横浜から国内外に渡っていた。 高度経済成長期からバブル崩壊を経て現在に至るまで、かつての日本有数の地場産業が経験した栄枯盛衰を、スカーフ・デザインとともにたどる。 |

|

多様な新派映画の魅力 新派映画の系譜学 上田学・小川佐和子[編] 明治時代に興り、大正から昭和にかけて隆盛した「新派劇」と、そこから題材を得た「新派映画」は、類型的なメロドラマのイメージが強い。 だがそればかりでなく、じつは喜劇や翻案劇など多様な試みを実践しながら、大衆の心性と共鳴し人気を得ていた。 本書では、映画史的には周縁とされてきた新派映画の魅力を、演劇・文学・音楽の観点からも検討し、〈新派〉的な感性の広がりを再発見する。 |

|

明治期から占領下まで 日本映画史の断層 日本映画とナショナリズムの時代 岩本憲児[著] 映画の渡来時に残された短いフィルムの断片、日本映画が自立するための試行錯誤、そしてプロレタリア映画運動が弾圧され、次いで戦意高揚のために政府・軍部が主導する映画、さらに占領軍の視線の下での戦後映画──。 ナショナリズムが大きくせり出してくるなかで、時代の大きな波に揺れ続けた日本映画の姿と、その渦中に生きた映画人たちを描く。 |

![]()

Copyright (c) 2006 Shinwasha. All Right Reserved

本ホームページに掲載の記事、写真などの無断複写・転載を禁じます。